Медицинская информатика техника — это раздел науки, где сочетаются медицинские знания и последние технологии. Ее история берет начало еще в прошлом веке, когда первые компьютеры пришли на помощь медикам в обработке больших объемов данных и разработке новых методов диагностики и лечения.

В следующих разделах статьи мы погрузимся в историю развития медицинской информатики техника, рассмотрим основные этапы ее развития, перспективы использования и влияние на современную медицину. Узнаем, какие технологии и инновации помогают в современной медицине и какие вызовы стоят перед специалистами в этой области.

- Возникновение медицинской информатики как науки связано с развитием компьютерной техники во второй половине XX века.

- Первые попытки применения компьютеров в медицине были связаны с автоматизацией учета больных и медицинской документации.

- С появлением электронных медицинских карт стал возможен обмен информацией между медицинскими учреждениями и улучшился контроль за лечением пациентов.

- С развитием интернета и телекоммуникаций возникли новые возможности для передачи и хранения медицинской информации, что способствовало развитию телемедицины.

- Современные информационные технологии позволяют создавать интеллектуальные системы поддержки принятия медицинских решений, а также предсказывать и моделировать различные заболевания.

- В будущем медицинская информатика будет играть все более значимую роль в современной медицине, улучшая качество медицинской помощи и оптимизируя процессы диагностики и лечения.

Эволюция медицинской информатики: исторический аспект

- ознакомиться с текстом работы об истории медицинской информатики

- скачать презентацию, рассказывающую об экспансии медицинской информатики

1. Информатизация медицины, стоматологии и здравоохранения: средства и методы

Исследование и анализ опыта использования информационных технологий и систем телекоммуникации в медицине. Изучение теоретических основ информационных технологий и их реализации в образовании и здравоохранении. Рассмотрение ключевых способов применения биомедицинской информатики.

2. Этапы развития информатики: обзор истории

Рассмотрим исторические события, связанные с развитием информатики, важное значение этой науки в жизни общества. Появление первых вычислительных машин, краткий обзор четырех поколений компьютеров, которые были созданы с течением времени. Анализируем причины расширения сфер применения вычислительной техники, что стало возможным благодаря совершенствованию технологий.

Основное внимание уделяем развитию медицинской информатики, ее насущные проблемы и достижения. Рассматриваем роль системных методов в здравоохранении, которые являются универсальным средством решения задач. Даем оценку подходам на основе теории открытых систем и открытой системной архитектуры.

Подробно изучаем историю развития компьютерной техники от появления электронно-вычислительных машин до настоящего времени. Роль академика С.А. Лебедева в создании отечественных компьютеров, а также ламповые машины 50-х годов прошлого века, которые были первым поколением электронно-вычислительных машин. Анализируем появление мини-компьютеров и переход на транзисторную элементную базу.

Рассмотрение истории создания вычислительных машин – это рассмотрение важных исторических фактов и событий, значимых для развития мировой информатики.

Вычислительная техника играет важную роль в процессе обработки данных и вычислений. Первые приспособления для вычислений были созданы в истории ее развития. Современные вычислительные системы имеют широкий спектр применений. Технологии персональных компьютеров развиваются с каждым годом и современные тенденции в этой области переживают свой расцвет.

Информатика является комплексной научно-технической наукой, которая имеет свои цели, задачи и предмет исследований. История формирования и развития информатики связана с появлением первых вычислительных машин. Представления об информатике в России и других странах продолжают эволюционировать.

Появление первых электронно-вычислительных машин было обусловлено необходимостью автоматизации больших объемов вычислений. Пять поколений компьютеров были созданы в ходе этого процесса. Современные персональные компьютеры работают по принципу, который позволяет облегчить и автоматизировать обработку данных.

8. Рассмотрение истории развития информатики: от простого абака до сложных компьютеров.

В давние времена первые вычисления производились с помощью абака — первого счетного приспособления. Далее были созданы вычислительные машины. Первые попытки создания компьютеров были предприняты еще в далеком прошлом. Роль Холлерита в развитии высокотехнологичной вычислительной техники нельзя недооценивать. В настоящее время суперкомпьютеры обладают различными характеристиками, обеспечивая продвинутые возможности вычислений.

9. История развития информатики на протяжении веков

Невероятное разнообразие средств хранения информации, обозначим основные виды. Просмотр истории разных типов передачи информации другим пользователям. Произошел знаменитый момент истории вычислительных машин: создание машины Паскаля и ее главные характеристики, что заложило начало электронно-вычислительным машинам.

10. Различные информационные системы

Развитие информационных технологий прошло долгий путь от первых вычислительных машин до автоматизированных систем управления и персональных компьютеров. Важную роль в этом процессе сыграли методологии проектирования информационных систем и структурный подход к данному процессу.

11. Развитие компьютеров и их роль в жизни человека

История компьютеров включает в себя несколько этапов, которые можно классифицировать в поколения вычислительных систем. Компьютеры играют важную роль в нашей жизни и находят широкое применение в разных отраслях науки и производства. Одна из ключевых задач в данной области является информатизация и защита информации.

12. Эволюция вычислительных машин и портативных компьютеров

Распространение портативных компьютеров имело большое значение для развития технологий и рынка труда. Процесс эволюции вычислительных машин привел к появлению современной компьютерной техники. В данной области можно выделить пять поколений ЭВМ.

13. История появления и развития электронных вычислительных машин

Этапы создания электронных вычислительных машин и их история. Различные виды современных персональных компьютеров: карманные, переносные, мобильные. Г. Холлерит и его пионерская работа в создании первой электромеханической счетной машины.

14. Эволюция компьютерной техники в исторической перспективе

Начало истории вычислительных машин и её последующее развитие в поколениях. Классы ЭВМ и их применение в различных сферах. Наиболее важные характеристики современных персональных компьютеров. Перспективы дальнейшего развития компьютерной техники.

15. Развитие информатики: история и перспективы

Рассмотрим, как информатика развивалась как наука, изучающая общие закономерности и свойства информации, а также ее методы поиска, передачи, хранения и обработки. Также рассмотрим главные моменты истории информатики в России и различные области, где применяются информационные технологии.

16. История развития компьютеров

История развития вычислительной техники может быть разделена на несколько этапов. Первый этап связан с доэлектронной эпохой, а второй — с появлением электронных вычислительных машин (ЭВМ), которые позже эволюционировали в ЭВМ четвертого поколения. Будучи одними из новейших представителей, посмотрим на основные особенности первых персональных компьютеров и их современных аналогов.

17. История информатики

Рассмотрим основы информатики, как науки, ее историю и эволюцию. Также изучим предмет, основные задачи, структуру и функции информатики. Рассмотрим понимание информационного общества и содержание информатизации общества. Посмотрим на роль и значение информационных революций.

18. Будущее медицинской информатики в Узбекистане

Перспективы использования информационных технологий в медицине и общественном здравоохранении Узбекистана. Отличительная особенность обучения медицинской информатике и биологии студентами медицинских вузов. Главные возможности, позволяющие Узбекистану войти на мировой уровень образования.

19. История вычислительной техники

Анализ эволюции научных идей до эры компьютеров. Появление первых счетных досок, логических линеек и устройств для выполнения арифметических операций. Начало электронной вычислительной техники. Хронология создания первых ЭВМ. Центральный процессор Pentium: главные отличия, особенности и характеристики.

20. История развития информационных технологий

Информатика как наука включает в себя теорию кодирования информации, разработку методов и языков программирования, а также математическую теорию обработки и передачи данных. На протяжении истории были созданы первые вычислительные машины, компьютеры и интегральные микросхемы.

21. История развития вычислительной техники

В истории вычислительной техники рассматриваются технологии и поколения электромеханических вычислительных машин, а также механические предпосылки. Важным этапом было развитие персональных компьютеров (PC — Personal Computer), которые в настоящее время имеют большие возможности применения в современных вычислительных системах и являются одной из тенденций развития.

22. История развития ЭВМ

Перед появлением электронных вычислительных машин (ЭВМ) использовались счетно-решающие средства. Их история включает создание первых компьютеров, работающих на лампах и транзисторах. Принцип работы этих вычислительных машин тоже рассматривается. Однако с наступлением эпохи интегральных схем стали создаваться более совершенные ЭВМ. Современный этап развития вычислительной техники связан с созданием первых персональных компьютеров.

23. Эволюция вычислительной техники

Развитие вычислительных машин прошло несколько этапов. Первые ЭВМ, основанные на электронных лампах, были созданы в разное время и имели различные принципы функционирования. Наиболее известным примером такой машины является Эниак. Однако она имела несколько недостатков, которые впоследствии были устранены.

Первые персональные компьютеры IBM основаны на принципе открытой архитектуры, который позволял разрабатывать программное обеспечение для этих машин независимо от поставщика железа.

24. История развития персонального компьютера

Персональный компьютер стал возможным благодаря появлению электронно-вычислительных машин. Принципы их работы изучал Конрад Цузе. Персональный компьютер прошел несколько этапов развития. Современные компьютеры построены на базе микропроцессоров, которые управляются различными программами.

Одной из важных частей компьютера является память, которая позволяет хранить и обрабатывать информацию. Кодирование персонального компьютера — это процесс, при котором информация передается между компьютерами.

25. История развития информатики

Рассматривая историю развития информатики как научной дисциплины, следует обратить внимание на ее возникновение, этапы развития, структуру, функции и задачи. Важно изучить понятия кибернетики и информационной культуры, а Выявить роль информатики в процессе информатизации общества.

- главная

- рубрики

- по алфавиту

- вернуться в начало страницы

- вернуться к подобным работам

- посмотреть текст работы

- скачать работу можно здесь

- сколько стоит заказать работу?

Архивы содержат работы, оформленные согласно требованиям ВУЗов, с рисунками, диаграммами, формулами и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы доступны только в архивах. Рекомендуется скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.

Обзор медицинской информатики

Различного рода информационные процессы являются неотъемлемой частью всех сфер медицины и здравоохранения. От правильной их организации зависит как работоспособность всей отрасли в целом, так и эффективность ее управления. Ведение информационных процессов в медицине исследует такая наука, как медицинская информатика.

Медицинская информатика — это научная дисциплина, помогающая изучить механизмы получения, передачи, анализирования, хранения, распространения и представления информации, используя инновационные технологии, применяемые в медицине и здравоохранении.

Сегодня медицинская информатика стала одной из самостоятельных научных областей, имеющей свою объектную область и предмет изучения, которая представляет большую значимость в ряду медицинских наук. Нельзя не отметить, что методология медицинской информатики опирается на принципы общей информатики.

Медицинская информатика изучает процессы обработки информации, связанные с медицинскими, биологическими, клиническими и профилактическими проблемами.

Объектом изучения медицинской информатики являются информационные технологии, используемые в здравоохранении.

Главной целью медицинской информатики является улучшение информационных процессов в медицине и здравоохранении при помощи компьютерных технологий, что содействует повышению качества охраны здоровья населения.

История развития медицинской информатики тесно связана с техническим прогрессом и постоянным стремлением улучшить качество медицинской помощи. С появлением компьютеров в 20 веке началось активное применение информационных технологий в медицине. Это позволило значительно увеличить эффективность работы медицинского персонала и улучшить качество диагностики и лечения пациентов.

С развитием компьютерных технологий стали появляться специализированные программы для учета медицинских данных, анализа симптомов, принятия решений врачей и мониторинга состояния пациентов. Такие системы значительно ускорили обработку информации, сделав ее более точной и доступной для медицинского персонала.

Современная медицинская информатика включает в себя не только программное обеспечение, но и специализированное аппаратное обеспечение, облачные технологии, системы искусственного интеллекта и многое другое. Все это помогает врачам быстрее и точнее диагностировать заболевания, подбирать оптимальное лечение и эффективно взаимодействовать с другими специалистами.

История использования компьютерных технологий в отечественном здравоохранении

В медицину информатика пришла с нескольких примыкающих направлений. Главные из них – группы, занимающиеся медицинской кибернетикой, лаборатории, производители медицинской техники, информационно-вычислительные центры медицины и сторонние организации, автоматизирующие управление медицинскими учреждениями. Руководители медицинских учреждений также самостоятельно внедряют новые технологии.

Внедрение компьютерной техники в медицинские учреждения нашей страны началось h по меньшей мере полувека назад. Первые попытки использования ЭВМ для решения медицинских проблем начались в 50-х годах. На тот момент, компьютеры занимали целые этажи зданий и обслуживались десятками людей, так что ни одно медицинское учреждение в нашей стране не могло на них расчитывать.

Большие научно-исследовательские центры снимали время на использование вычислительных машин в специализированных центрах. В первую очередь, это было связано с задачами обработки данных в медицинских и научных исследованиях, а также с первыми экспериментами по автоматизации процесса диагностики.

В 1959 году, в институте хирургии имени Вишневского была создана первая лаборатория медицинской кибернетики и информатики, а в 1961 году там была установлена ЭВМ, которая стала первой в истории медицинских учреждений Советского Союза. На базе Академии Наук были успешно организованы лаборатории медицинской кибернетики в нескольких научно-исследовательских центрах.

В 60-70-х годах многие ведущие научно-исследовательские институты располагали подобными лабораториями. Компактные и доступные ЭВМ были распространены по всей стране, и их число превысило тысячу. Это значительно упростило доступ к ним для сотрудников медицинских учреждений и увеличило число решаемых медицинских задач.

Помимо статистической обработки данных, проводятся активные работы по консультативной диагностике и прогнозированию течения заболеваний. На первых этапах расширяются возможности телемедицины — как космической, так и традиционной. В Институте хирургии имени А.В. Вишневского были проведены первые опыты по дистанционной диагностике с помощью ЭВМ. Кроме того, был создан Главный вычислительный центр Министерства здравоохранения СССР при Институте социальной гигиены и организации здравоохранения имени Семашко для координации работ в области медицинской информатики.

В период с 70-х по 80-е годы наукоемкие компьютерные системы перестали быть прерогативой только научных институтов, а также стали доступны для использования в крупных медицинских учреждениях. В дополнение к работам, которые были проводимы ранее, начали создаваться первые автоматизированные системы, которые предназначались для профилактических осмотров граждан. Кроме того, стали применять электронно-вычислительную технику вместе с медицинским оборудованием, а также начались работы в сфере мониторинга систем и аппаратов, предназначенных для функциональных исследований. Развитие консультативно-диагностических систем позволило создать несколько консультативных центров.

Во второй половине 80-х годов появились возможности использования персональных компьютеров, что привело к экспоненциальному развитию компьютеризации в медицине. Было создано множество систем, как для функциональных исследований, так и для других целей. Учреждения практического здравоохранения начали разрабатывать и применять разнообразные информационные системы. В медицинской сфере начали использоваться первые компьютерные сети.

С технической точки зрения, начиная с 90-х годов произошло стандартизация средств вычислительной техники в здравоохранении. Основная вычислительная мощь была предоставлена персональными компьютерами, совместимыми с IBM PC и работающими на операционной системе Windows.

С началом медицинского страхования развернулась активная работа по внедрению информационных систем, соответствующих новому стандарту. Для создания медицинской отчетности все чаще применяются статистические информационные системы.

В современных медицинских учреждениях компьютеры играют важную роль и без них уже невозможно представить ни один процесс. Но, к сожалению, не все возможности компьютеров используются полностью. Одной из причин этого является недостаток аппаратно-программного обеспечения, особенно коммуникационных устройств, которые играют огромную роль в передаче данных и оперативной поддержке специалистов. Еще одной причиной, возможно более значимой, является недостаточное знание и умение медицинского персонала работать со современными компьютерами

Эволюция медицинской информатики и ее технологии

Данный веб-ресурс издательства «Медиа Сфера» содержит инфоповоды, созданные только для сотрудников медицинской индустрии. Если вы закрываете данное сообщение, вы верифицируете свой диплом медицинского работника или школьника медицинского университета.

Вход

- (номер абонентского отдела: бесплатно) Пн-Пт с 10 до 18

- Издательство

- «Медиа Сфера»

0 продуктов в списке

Результирующие показатели поиска: 0

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в составе Минздравсоцразвития в Москве

- SPIN РИНЦ: 7822-8890

- Scopus AuthorID: 7006648557

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве

Стоит отметить, что Возможно скачивание PDF-файла с историей формирования медицинских информационных систем.

Авторы:

Для связи с авторами доступен ресурс Оглавление, на котором размещена информация о развитии медицинских систем, описанная в статье Кулакова А.А. и Серегина С.С. В работе рассмотрены этапы создания и отработки этих систем в Стоматологии. Ссылка на оригинальную статью также доступна на странице, приведенной ниже.

Изучение метаданных

Московский Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, подведомственный Минздравсоцразвития, является одним из ведущих центров в данной области. SPIN РИНЦ: 7822-8890 и Scopus AuthorID: 7006648557 — это лишь некоторые из его достижений.

Кроме того, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора также располагает значительной экспертизой в своей области.

В свете ограниченного времени врачей и пациентов в настоящее время, необходимость выявления диагноза и проведения лечения в течение короткого времени важнее, нежели когда-либо. Ошибки при лечении или неверная диагностика могут привести к серьезным осложнениям и угрожать жизни и здоровью людей.

Согласно отчету Национального комитета США по медицинской статистике и здравоохранению населения (NCVHS, 1999 год), 12-15% затрат больниц связаны с предотвратимыми медицинскими ошибками. В 10% случаев медсестры допускают ошибки при расчете дозировки лекарств, а в 30% случаев ошибки еще более часты. Это касается 80% медицинских сестер.

Всего же зарегистрировано более 180 тыс. предотвратимых смертей и 1,3 млн случаев ятрогенных травм [1, 5, 7]. Необходимость устранения подобных ошибок при диагностике и лечении заболеваний очевидна, ведь это значительно улучшит качество, скорость и экономическую эффективность медицинской помощи. Важной задачей является разработка медицинской информационной системы, способной решить эту проблему.

В конце 60-х годов появились первые информационные системы в области медицины, которые в первую очередь были ориентированы на использование при неотложном медицинском вмешательстве. С переходом медицинской системы на бесплатное обслуживание, необходимы были изменения в структуре информационных систем с целью большей сосредоточенности на нуждах больных. Важным требованием являлось создание компьютерных систем, охватывающих полный спектр здравоохранения, в том числе систем ведения компьютерных историй болезни.

В 1970 году Collen [14] перечислил ряд основных задач системы управления медицинской информацией, в которые включены сбор информации от всех врачей, участвующих в диагностике и лечении определенных заболеваний, а также информация о дополнительных методах исследования, таких как рентгенография. Однако на раннем этапе развития медицинских информационных систем лишь немногие медицинские учреждения успешно внедряли электронные системы [10, 12].

В 1982 году компания «Spectra» вложила около 200 млн долларов в развитие медицинской информационной системы, основанной на одной из больниц США, но эта попытка не принесла успеха и в 1993 году проект был прекращен [17]. Существуют и противоположные результаты.

В больнице Эль-Камино в Маунтин-Вью, Калифорния, при участии компании “Локхид” работала над разработкой одной из первых медицинских информационных систем система Technicon (современное название — TDS) [8]. Когда она была впервые протестирована в одном из отделений стационара в 1971 году, она выполняла целый ряд сложных функций, связанных с лечебной, вспомогательной и административной работой. Были направления врачей, результаты анализов и протоколы рентгенологических исследований, планы для ухода за пациентами и ведение документации [8]. По официальным данным, система TDS эффективно обрабатывала всю необходимую информацию для медицинских сестер, врачей и персонала вспомогательных служб, таких как кухня, медицинская документация, аптека, лаборатория, рентгенология, респираторная терапия и офис [9].

После удачного опыта применения этой системы в Университетском медицинском центре Нью-Йорка, система TDS была установлена и продемонстрировала свою эффективность. Результатом ее работы стало снижение расхода на медицинские препараты на 22 процента, сокращение нагрузки отделения рентгенологии на 32 процента, а также сокращение времени выполнения заказов: на 4,9 часа (на 71 процент) в аптеке и на 2,4 часа (на 9 процентов) в лаборатории [18, 19].

Медицинская информационная система TDS была успешно установлена в Университете Вирджинии (The University of Virginia UVA), где она уже в 1988 году функционировала в административных отделениях, рентгенологии, диетологии, аптеке и биохимической лаборатории [23]. Впоследствии были разработаны и другие информационные системы для больниц.

Одной из самых известных систем, которая обеспечивает широкий спектр функций для неотложной помощи, является HELP система в больнице Святых последнего дня в Солт-Лейк-Сити, штат Юта [20, 24, 30]. Ранние версии системы HELP включали контроль состояния пациентов в отделениях интенсивной терапии, автоматизацию лабораторных исследований и чтение электрокардиограмм. С течением времени, начиная с 70-х годов, система расширила свои функции добавлением новых разделов в истории болезни и внедрением системы поддержки принятия решений [20].

В госпитале Wishard Memorial Hospital в 1973 году группа исследователей начала тестировать и адаптировать систему Regenstrief Medical Record System [25]. Самым инновационным аспектом их работы стало включение в систему правил ухода за пациентом и конкретных процедур; они использовали алгебраические комбинации исходных данных и правил медицинской помощи, которые система выводила автоматически [26]. Дополнительно, Макдоналд и его коллеги разработали электронного ассистента, который мог выполнять часть рутинной работы по поиску информации о конкретном пациенте, что сокращало время выполнения задачи. Например, когда врач направился на назначение определенного лечения или рецепта, электронный ассистент автоматически предлагал информацию о наиболее распространенных методах лечения этого заболевания и широко используемых медикаментах, которые можно выбрать из меню. Все это осуществлялось с помощью клавиатуры.

В ходе модернизации системы, которую разрабатывали C. McDonald и W. Tierney [27], была добавлена компьютерная мышь, что способствовало увеличению скорости ввода и поиска данных. Однако, на практике оказалось, что только каждый десятый врач (в соотношении 1:10) предпочитал этот метод ввода [28], остальные же оставались верными прежнему методу.

Анализ работы системы показал, что 70% врачей считают ее работу более интересной, 44% заметили, что их работа стала быстрее, а 52% опрошенных утверждают, что использование медицинской информационной системы облегчает работу [31, 39]. При проверке скорости набора данных на клавиатуре у опытных пользователей достигается результат в 150 слов в минуту, в то время как новички могут набрать только 60 слов в минуту [34—36]. Для ускорения ввода информации было испробовано множество вариантов, включая использование клавиатуры, мыши, тач-скрина, трекболла, бар-кода и даже распознавание голоса [13, 15, 21, 27, 29, 37]. Лучшие системы обычно используют клавиатуру в сочетании с одним из этих методов. Использование мыши замедляет процесс ввода информации, так как требуется зрительно-моторная координация для перемещения курсора к цели на экране [33].

Чтобы выполнить поставленные задачи информационной медицинской системы, требуется использование дорогостоящего оборудования — компьютеров (рабочих станций). Поэтому экономически нецелесообразно устанавливать их в любом месте больницы, где они могут понадобиться. Многие институты, применяющие информационные технологии, используют в среднем от 3 до 5 рабочих станций на 1 отделение, в зависимости от количества пациентов, которые нуждаются в них [24, 31, 34, 38].

Число и расположение рабочих станций должны быть выбраны с учетом времени, затраченного на путь до станции, а Времени ожидания, которое требуется до освобождения ее от предыдущего врача. Кроме установки необходимого оборудования, важным аспектом является подготовка сотрудников к работе с высокотехнологичным программным обеспечением.

В Университете Вирджинии (The Univercity of Virginia) более 3600 медицинских сестер, 1200 административных работников, 800 студентов и 200 лечащих врачей прошли обучение работы с медицинской информационной системой [24]. Персонал имел возможность выбора: пройти 6-часовой курс работы с системой или изучать материалы по 1 часу в течение 6 дней подряд [11]. Похожий метод обучения использовался в Memorial Hospital в штате Нью Джерси [22]. Обучение врачей чрезвычайно важно для того, чтобы удостовериться в правильном заполнении документации, поиске информации и других задачах, а также чтобы помочь врачам осознать эффективность использования таких систем. H. Ogura и его коллеги разделили врачей на две группы в зависимости от их готовности к выполнению задач на компьютере и установили, что врачи, прошедшие обучение, выполняют задачи на 30% быстрее, чем их коллеги, которые не проходили повышение квалификации (60:88) [32].

С увеличением использования медицинских информационных систем появилось понятие "уровень компьютеризации учреждения", который зависит от степени интеграции электронных систем и количества выполняемых ими функций. Компания Medical Records Institute выделяет 5 уровней развития медицинских систем: автоматизированная карта больного, компьютеризированная карта больного, электронная медицинская карта, электронная карта пациента и электронная карта здоровья.

На первом уровне лишь 50% информации вносится в компьютерную систему и выдается системой в виде отчетов, параллельно ведутся традиционные медицинские карты. Второй уровень добавляет к этому информацию, получаемую с диагностических приборов, такую как распечатки и сканограммы.

Каждому пользователю системы на третьем уровне выдаются соответствующие его статусу права доступа. Эта система уже широко используется при принятии решений о тактике лечения больных, учитывая их соматический статус, так как включает в себя электронные справочники и словари.

Про системы принятия решений в медицине сегодня много говорят. Ярким примером современной и максимально точной системы является компьютер IBM Watson, который назвали в честь основателя IBM Т. Watson. Перед внедрением в медицинские учреждения, T. Watson изучал медицинскую литературу в течение двух лет, анализировал около 2 миллионов страниц и проанализировал 25 тысяч историй заболеваний.

Компания IBM заключила контракт с ведущим центром по изучению рака Memorial Sloan Kattering, чтобы постоянно пополнять знания своей системы. В США правильность назначения лечения после постановки диагноза "рак легких" составляет только 50%, в то время как система Watson показывает точность в 90% случаев [16]. Стоит отметить, что в отечественном здравоохранении также существуют планы по созданию подобной системы, по словам руководителя Департамента информационных технологий и связи Минздрава РФ Елены Бойко.

Уровень 4 говорит о системе, которая является общегосударственной и получает данные от нескольких лечебных учреждений, объединенных в единую сеть. Уровень 5, в свою очередь, характеризуется получением данных из разных источников, включая данные о нетрадиционной медицине и поведенческих особенностях (спорт, курение, диеты).

Важно отметить, что в истории развития медицинских информационных систем были достигнуты значительные результаты отечественных ученых. Одним из ярких примеров является разработка и внедрение автоматизированной системы медосмотров населения (КАСМОН) специалистами Латвийской ССР в 1986 году [4]. С помощью данной системы можно было обследовать 15 тысяч человек в год при работе одной группы, состоящей из одного врача и девяти средних медработников.

Вместе с практическими исследованиями были проведены теоретические разработки. В 70-х годах в СССР были выпущены книги "Автоматизация обработки информации и управления в здравоохранении" (1976) от Е.И. Воробьева и А.И. Китова, а также "Введение в медицинскую кибернетику" (1977), в которых были описаны основные принципы построения медицинской информационной системы [5].

Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева использует собственную вычислительную систему на базе компьютера «Минск-23». Она обеспечивает анализ различных параметров организма и условий искусственного кровообращения при проведении операции на открытом сердце и магистральных сосудах.

В период с 1990 по 1993 годы, в связи со сложной политической обстановкой, было приостановлено огромное количество проектов, посвященных разработке медицинских информационных систем, и отменено их создание. Однако уже в 1994 году Институт программных систем РАН и Медицинский центр Банка России приняли решение о создании собственной медицинской информационной системы под названием "Интерин", которая была успешно установлена в 1996 году [2]. В настоящее время система активно развивается и работает на Медицинском центре Банка России, а ее функционал включает подсистемы "Поликлиника", "Санаторий", "Лаборатория", "Стоматология", "Лечебное питание", "Экономика", "Отдел кадров" и "Библиотека" [1].

В 2006 году ГНЦ РАМН разработал ГОСТ Р52636-2006, который описывает основные положения электронной медицинской карты, включая методы идентификации пользователей, структуру карты, требования безопасности и обеспечения сохранности, неизменности и целостности записей. В 2010 году Федеральная служба по техническому и экспертному контролю выпустила приказ № 58, который определяет методы и способы защиты информации в информационных системах, которым должны следовать разработчики информационных систем.

Для внедрения медицинской информационной системы необходимо получить лицензию от Федеральной службы безопасности. Процедура выдачи лицензии включает экспертизу учреждения и аттестацию сотрудников, отвечающих за сохранность персональных данных. По информации А.В. Гусева, на начало 2012 года в России существовало уже 128 медицинских информационных систем.

За период с 2005 по 2011 год количество таких систем выросло с 32 до 37 благодаря высокому спросу на рынке и государственному инвестированию в IT-технологии. Программа ЕМИАС подразумевает закупку 22 тыс. новых компьютеров для автоматизации рабочих мест медицинских работников в государственных учреждениях в период с 2011 по 2013 годы.

Следует отметить, что использование информационных технологий в медицине становится все более распространенным. В ближайшем будущем эта тенденция будет только усиливаться, что позволит нам выполнять свою повседневную работу быстрее и более качественно. Применение современных технологий поможет нам достигать лучших результатов в области медицины.

Медицинская информатика. Как возникла медицинская информатика?

В середине 50-х годов XX века в Соединенных Штатах Америки появились универсальные компьютеры многоцелевого назначения, позволившие использовать вычислительную технику для создания информационных систем в здравоохранении. В 70-х годах XX века развитие медицинских информационных систем произошло в двух основных направлениях. Одни разработки представляли собой интегрированные комплексы, включающие в себя один мощный сервер для поддержки различных приложений. В рабочих местах использовались терминалы, состоящие из монитора и клавиатуры вместо персональных компьютеров.

Прикрепленные файлы: 1 файл

— 696.76 Кб (Скачать документ)

Взглянем на историю появления и развития медицинской информатики. Первые шаги в использовании вычислительных машин для создания информационных систем в лечебных учреждениях были предприняты в середине XX века в США, когда появились универсальные компьютеры многоцелевого назначения. Первым проектом больничной информационной системы в США стал проект MEDINET, разработанный компанией "General Electric".

В последующее время, начиная с 70-х годов XX века, развитие медицинских информационных систем разделилось на две основные ветви. Одна из них направилась в создание интегрированных комплексов, где один мощный компьютер (сервер) использовался для поддержки множества приложений. Рабочие станции персональных компьютеров были заменены терминалами, состоящими лишь из монитора и клавиатуры.

Часть проектов была направлена на создание распределенных систем, которые позволяли использовать специализированные приложения на отдельных компьютерах. Параллельно были разработаны проекты, основанные на единой базе данных, где хранилась информация о пациентах.

Этапы развития информатизации здравоохранения в России:

- Первый этап (1950-1960 годы) — разработка теоретических подходов к автоматизации медицинских задач, что послужило началом научных исследований в информатизации здравоохранения.

- Второй этап (1965-1974 годы) — разработка научных проектов, направленных на автоматизацию конкретных медицинских задач. Были созданы и реализованы несколько проектов, которые стали практической основой для использования компьютеров в здравоохранении.

- В период с 1975 по 1984 годы государственная политика электронизации народного хозяйства способствовала развитию медицинских информационных систем (АСУ), которые были созданы в крупных клиниках, научных и учебных заведениях.

- Организация социально-экономической реформы в период с 1985 по 1994 годы привела к информатизации здравоохранения и появлению рынка медицинских информационных систем, а также к широкому использованию компьютеров в различных организациях здравоохранения.

- С начала 1995 года информатизация здравоохранения стала особенно актуальна в свете реформирования системы здравоохранения. На данный момент ведется развитие взаимодействия между информационными системами органов здравоохранения и создание единого информационного пространства отрасли.

В последние годы информатизация системы здравоохранения была стимулирована принятием ряда законодательных актов, включая дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО), реализующего положения Федерального закона №178-ФЗ "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 года. Реализация ДЛО потребовала участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, управлений здравоохранением и социальной защиты населения, фондов обязательного медицинского страхования, отделений Пенсионного фонда России, медицинских, фармацевтических и аптечных организаций, а также страховых медицинских организаций, основанного на тесном информационном взаимодействии, используя современные информационные технологии.

В конце 50-х — начале 60-х годов ХХ века появились первые упоминания о возможных применениях ЭВМ в здравоохранении в отечественной литературе. Тогда наука и техника были в основном связаны с развитием кардиохирургии, поэтому преобладали работы Н.М.Амосова, P.M.Баевского, А.А.Вишневского, Е.В.Гублера, Е.Л.Полякова и других ученых, где обсуждались возможности использования кибернетики и математических методов в клинических, управленческих и научно-исследовательских задачах. Тогда же при крупных научных медицинских центрах были созданы первые лаборатории по кибернетике и медицинской статистике. Однако этот этап можно охарактеризовать лишь как подготовительный, так как он связан только с первыми попытками использования ЭВМ в здравоохранении.

Николай Михайлович Амосов был выдающимся советским (украинским) хирургом-кардиологом, который внес множество новшеств в области кардиологии. Он также является автором ряда научных работ, посвященных геронтологии, проблемам искусственного интеллекта и рационального планирования общественной жизни (так называемой "социальной инженерии").

Амосов окончил Архангельский медицинский институт с отличием в 1939 году. Также параллельно учился в Заочном индустриальном институте и в 1940 получил диплом инженера.

Во время Великой Отечественной войны Амосов был полевым хирургом и прооперировал более чем 40 000 раненых. В марте 1953 года он успешно защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру в Киевском медицинском институте. В 1960 году он стал руководителем отдела биоэнергетики Института кибернетики Академии наук Украины.

В 1968 году Николай Амосов был назначен заместителем директора по науке в Киевском научно-исследовательском институте туберкулеза и грудной хирургии. Он Возглавлял кафедру грудной хирургии в Институте усовершенствования врачей с 1955 по 1970 год. С 1983 года он был директором Института сердечно-сосудистой хирургии. Николай Амосов был признан "человеком века на Украине" за свои значительные достижения в области медицины, наряду с гетманом Богданом Хмельницким и поэтом Тарасом Шевченко.

В 1967 году Николай Амосов возглавил межведомственную комиссию "Медицинская кибернетика", которая была ответственна за первые практические шаги в использовании компьютерных систем в здравоохранении СССР. Создание лабораторий кибернетики в научно-исследовательских институтах позволило разработать медицинские компьютерные системы.

Среди научных учреждений, занимающихся разработкой медицинских систем, можно отметить медико-математическую лабораторию Российского НИИ нейрохирургии им. А.Л.Поленова, которая создала компьютерную консультативную систему для пациентов с различными формами черепно-мозговой травмы. В лаборатории кибернетики Института хирургии им. А.В.Вишневского АМН СССР была разработана система вычислительной диагностики врожденных пороков сердца и крупных сосудов.

Тем не менее, данные научные системы не могли получить широкого распространения в медицинской практике, так как компьютеры конца 60-х — начала 70-х годов представляли собой крупные комплексы, требующие больших помещений и большого количества обслуживающего персонала. Они устанавливались только в крупные научные центры и ведущие клиники.

В 1961 году первый в СССР медицинский учреждении, лаборатории медицинской кибернетики института хирургии им. А.В.Вишневского, установил ЭВМ первого поколения «Урал-2». Было выпущено всего 139 сверхмощных компьютеров, что поспособствовало становлению и развитию профильных лабораторий в медицинских НИИ и кафедрах вузов в то же время.

Творческие энтузиасты, предвидевшие важность математических методов и ЭВМ для совершенствования медицинских технологий и управления здравоохранением, создали эти лаборатории. К этому времени был уже накоплен первичный опыт применения ЭВМ в разных направлениях:

- обработка многочисленной медицинской статистики;

- создание формализованных историй болезней;

- Александр Бенцианович Файншмидт (1924-2008), д.м.н., профессор, врач-рентгенолог и онколог, содействовал созданию диагностических систем, которые способствовали решению сложных диагностических задач.

В 1942 году Александр Бенцианович Файншмидт отправился на фронт, где служил до 1946 года в Германии в составе советских войск. После возвращения на Родину, он закончил Донецкий медицинский институт и работал врачом в различных клиниках СССР. Кроме того, он занимался научными исследованиями в области онкологии.

С 1967 по 1986 годы Александр Бенцианович Файншмидт заведовал кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Красноярского медицинского института.

В своей докторской диссертации «Автоматизация обработки отчетно-оперативной информации в сфере здравоохранения: теоретические и методологические аспекты» (1972 г.) автор провел исследование информационных потоков в медицинской сфере и разработал алгоритмы и программы для автоматизированной обработки отчетности того времени.

Известный ученый написал множество научных статей и рассказов о своей жизни и жизни близких ему людей в годы боев и в мирное время. Он использовал чудесный язык, был открыт и искренен, полон любви к людям и жизни, выражал глубокую мудрость, которую он накопил на протяжении многих лет.

В СССР и зарубежных странах информационные (тогда их еще называли "компьютерными") технологии начали активно использовать в середине 1970-х годов благодаря появлению персональных компьютеров. Больницы, их отделения и небольшие административные подразделения тоже могли приобрести свои компьютеры для создания нужных прикладных систем. В начале 1980-х годов персональные компьютеры появились в многих крупных лечебных учреждениях. В большинстве случаев они решили разрабатывать свои собственные информационные системы, которые удовлетворяли потребности каждого медицинского учреждения. Это привело к созданию малоизвестных и неудобных в использовании систем, но тогда другого выбора не было.

В этом времени наступила эпоха появления новой группы экспертов, которых называют «пользователями». Это профессионалы своего дела, которые не владеют навыками программирования (которые раньше считались обязательными для работы с ЭВМ), но имеют достаточно знаний в области информатики, чтобы решать задачи, используя ЭВМ и готовую информационную систему.

Вместе с этим, в учреждениях здравоохранения появилось значительное количество инженеров-программистов, которые обладают знаниями в области здравоохранения. Круг клиницистов, которые занимаются созданием и эксплуатацией информационных систем, расширился. Число научных и учебных медицинских центров, которые занимаются разработкой информационных систем, Возросло. Это сделало необходимым проведение массовой подготовки и переобучения медицинских работников по вопросам кибернетики и информатики.

В России в конце 80-х – начале 90-х годов XX века стали доступны персональные компьютеры, которые изначально назывались IBM-совместимыми. Это открыло новые возможности для разработки программного обеспечения в здравоохранении и дало шанс всем работникам приспособиться к компьютеризации. Каждое медицинское учреждение того времени считало своим долгом иметь хотя бы один компьютер, чтобы восхищать своей передовостью.

Широкое распространение персональных компьютеров способствовало ускорению информатизации медицины и привело к появлению медицинских информационных систем. Однако, вместе с распространением компьютеров, процесс стал неуправляемым, и требовал более пристального внимания.

В почти всех ведущих медицинских учреждениях разработаны разнообразные автоматизированные рабочие места (АРМы) для различных специалистов, таких как диагносты, клиницисты, провизоры, фармацевты, медицинские регистраторы и статистики. Некоторые из них затем становятся программными продуктами, которые распространяются на широкую аудиторию. Тем не менее, даже в одной больнице могут использоваться разные несовместимые между собой системы автоматизации для разных отделений. Хотя это облегчает работу отдельных специалистов, эти системы не оказывают заметного воздействия на учреждение в целом.

Некоторые из таких систем автоматизированного управления медицинскими учреждениями (АРМов), которые были разработаны высококвалифицированными программистами или врачами-энтузиастами, продолжают успешно функционировать и в настоящее время. Однако большинство АРМов были разработаны на низком уровне профессионализма (даже по тем меркам, которые существовали в те времена), и использовались в медицинских учреждениях только потому, что не было лучшего варианта. К сожалению, этот проблемный подход иногда применяется и сегодня, хотя мы уже живем во времена разумной компьютеризации.

В отдельных странах был выбран тщательно проработанный централизованный подход к информационному обеспечению здравоохранения, считающийся самым эффективным. Его преимущества включают:

- государственная поддержка;

- мощные базы данных, готовые к внедрению в каждое медицинское учреждение;

- развитые механизмы передачи информации между структурными подразделениями ЛПУ и другими учреждениями здравоохранения.

- Возможность изменения масштаба

- Удобный и понятный интерфейс для использования программы.

- Соответствие глобальным стандартам.

- Доступная цена.

Однако осуществление такого подхода в России достаточно проблематично, поскольку многие медицинские учреждения, включая региональные, уже решают проблемы информатизации самостоятельно и добились в этом значительных успехов. К тому же, отсутствует типовая медицинская информационная система, которая смогла бы отвечать потребностям медицинских учреждений любого уровня. Кроме того, переход от одной информационной системы к другой, даже более качественной, является сложной задачей.

Сурен Ашотович Гаспарян (1932 — 2005) был выдающимся ученым в России, которого отличали заслуги в области науки. Он был известен как академик Международной Академии Информатизации, заслуженный деятель науки РФ и профессор. Он также стал основателем кафедры медицинской и биологической кибернетики, которая стала первой в медицинской сфере.

Гаспарян окончил в 1957 году лечебный факультет 2 МГМИ с отличием. Сразу после этого он начал работать в Медновской больнице Калининской области в качестве врача. В течение двух месяцев он был назначен главным врачом. В 1963 году он защитил кандидатскую диссертацию по хирургии, а в 1967 году — докторскую диссертацию.

В период с 1966 по 1973 год Гаспарян работал проректором 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне — Российский государственный медицинский университет) и занимался учебной работой.

Сурен Ашотович стоял у истоков создания вычислительного центра в 1968 году и отдела медицинской кибернетики в 1969 году, из которых он делал активный вклад.

В 1973 году С.А.Гаспарян организовал отделение медицинской кибернетики и возглавил кафедру медицинской и биологической кибернетики, которую он успешно руководил в течение 30 лет. В 1976 году был создан Республиканский информационно-вычислительный центр МЗ РФ, а С.А.Гаспарян занимал должность директора с 1977 по 1985 годы.

С 1974 года С.А.Гаспарян стал председателем Совета по медицинской кибернетике и вычислительной технике, который был при Ученом медицинском совете МЗ РФ, и затем превратился в секцию информатизации здравоохранения.

В период с 1994 по 2005 годы С.А.Гаспарян возглавлял отделение медицинской информатики Международной Академии Информатизации.

В течение своей научной деятельности С.А.Гаспарян опубликовал более 320 работ и научных статей, подготовил 7 докторов наук и 44 кандидатов наук.

Одним из распространенных заблуждений о истории развития медицинской информатики является то, что эта область начала развиваться только в последние десятилетия. На самом деле, первые шаги в этом направлении были сделаны еще в середине XX века, когда появились первые компьютерные программы для учета медицинских данных.

Другим заблуждением является мнение о том, что медицинская информатика и техника применяются исключительно в крупных медицинских учреждениях. На самом деле, с развитием технологий и увеличением доступности вычислительной техники, системы информатики активно внедряются в медицинские учреждения всех уровней.

Также существует заблуждение о том, что медицинская информатика и техника заменят полностью врачей и медицинских специалистов. На самом деле, эти технологии служат скорее как дополнение и инструмент для облегчения работы медицинского персонала, а не замена для человеческого фактора и профессионализма.

Эволюция компьютеризации в медицине

Медицина стала применять информатику в своей практике из различных источников, таких как лаборатории и группы, занимающиеся медицинской кибернетикой; производители медицинского оборудования; медицинские информационно-вычислительные центры; сторонние организации, автоматизирующие управленческие процессы; и директора медицинских учреждений, которые сами внедряли новые технологии. Эта область развития была основана на значительных достижениях в медицине и науке от таких крупных руководителей, как В.И.

Бураковский, А.А. Вишневский, Е.В. Майстрах, В.В Парин, Б.В. Петровский и В.И. Шумаков.

Проектами в разработке и внедрении программ медицинской информатики беспосредственно занимались специалисты, в том числе Н.М. Амосов, В.М. Ахутин, Р.М.

Баевский, М.Л. Быховский, Е.В. Гублер, Е.Е. Литасова, В.А. Лищук и Е.Н.

Мешалкин, и многие другие.

Удобнее всего рассматривать историю развития медицинской информатики в России на фоне развития средств вычислительной техники. Как правило, когда говорят об этом, первым делом вспоминаются поколения ЭВМ.

Смена поколений связана с улучшением элементной базы: использовались электронные лампы (первое поколение), транзисторы (второе поколение), интегральные микросхемы (третье поколение) и большие интегральные схемы (четвертое поколение). Если подробнее остановиться на каждом из них, то можно узнать много интересного. Например, первой универсальной цифровой ЭВМ был компьютер EDSAC, представленный мировой общественности в 1949 году в Кембридже (Англия). Вычисления производились в двоичной системе, а программа и данные хранились в оперативной памяти в единой цифровой форме. В 50-х годах устройства вычислительной техники были громоздкими и малоэффективными.

В состав элементной базы первых ЭВМ входили электронные лампы и реле, а оперативная память была основана на триггерах. Ускорение действий компьютеров составляло от 5 до 30 тысяч арифметических операций в секунду. В связи с этим программирование для таких машин велось исключительно на машинных языках. Первое поколение ЭВМ, таких как EINIAC, EDVAC, EDSAS, БЭСМ, Стрела и Урал, использовалось в качестве инструмента для военных расчетов (баллистика), научных и технических исследований.

В период с 1959 по 1963 годы было разработано второе поколение вычислительных машин, которые использовали транзисторы в качестве элементной базы и миниатюрные ферритовые сердечники в качестве оперативной памяти, объем которой мог достигать 512 Кб. Производительность таких машин могла достигать 3 миллиона операций в секунду. Также было значительно развито программное обеспечение, а появление алгоритмических языков программирования, АСУ и диспетчеров стали возможными. Второе поколение вычислительных машин имели различные размеры: большие, средние и малые.

В США были созданы RCA-501 в 1959 году, IBM 7090 и LARC в 1960 году, а также ATLAS в 1962 году. В СССР к вычислительным машинам второго поколения относятся РАЗДАН, БЭСМ-4, МИНСК, МИР, Урал-11, М-220 и М-4000.

В период с 1964 по 1976 годы было создано третье поколение компьютеров, которое отличалось использованием интегральных схем и больших схем на основе интегральных схем. Оперативная память в третьем поколении была полупроводниковой и имела объем 16 Мб. Производительность компьютеров третьего поколения достигала 30 млн операций в секунду. Важной отличительной чертой компьютеров третьего поколения было наличие операционной системы (ОС).

В этот период программное обеспечение компьютеров становилось все сложнее и в них появлялись системы управления базами данных (СУБД), системы автоматического проектирования (САПР) и новые алгоритмические языки программирования высокого уровня, такие как ПЛ-1, АЛГОЛ и КОБОЛ. В зависимости от размера компьютеры могли быть большими, средними, мини- и микро-. Некоторыми известными компьютерами данного периода были IBM/360, PDP, VAX, а также советские ЕС и СМ компьютеры.

С момента появления четвертого поколения ЭВМ в 1977 году и вплоть до наших дней, их элементная база состоит из БИС и СБИС — сверхбольших интегральных схем, а также быстродействующих запоминающих устройств. Оперативная память, объемом более 16 Мб, является полупроводниковой на СБИС. Разнообразные по габаритам ЭВМ включают супер-ЭВМ, ЭВМ общего назначения, мини-ЭВМ, микро-ЭВМ и персональные компьютеры.

В 1975 году появился первый ПК Altair на базе микропроцессора Intel 8080 (1974 года) и был создан его основателем Эдвардом Робертсом. На сегодняшний момент, наиболее распространены именно персональные компьютеры. Тем не менее, нельзя не отметить, что любые компьютеры по-прежнему устроены по одному и тому же принципу.

В 1950 году в Киевском институте электротехники под руководством С.А. Лебедева была разработана МЭСМ (Малая электронная счётная машина) — первый отечественный компьютер. В том же году С.А. Лебедев был приглашён в Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР в Москве, где возглавил создание БЭСМ (Большая электронная счётная машина). В 1952 году БЭСМ была создана и признана самым мощным компьютером в Европе.

В 50-е годы прошлого столетия в стране не существовало ни одного медицинского учреждения, оснащенного вычислительной техникой. Тем не менее, некоторые медицинские задачи находили свое решение благодаря использованию вычислительных центров, которые арендовались медицинскими институтами для обработки данных. В первую очередь это касалось статистической обработки информации для медицинских исследований [1,2]. Также были предприняты первые попытки автоматизировать процесс диагностики. В конце 50-х годов появились первые системы автоматизации обработки медицинской документации [3], формализованные документы и информационно-поисковые системы в области медицины [4].

В 1959 году под руководством М.Л. Быховского была создана первая лаборатория медицинской кибернетики и информатики в институте хирургии имени Вишневского. В 1961 году в этой лаборатории была установлена первая в Советском Союзе ЭВМ ("Урал-2"), которая оказалась в медицинских учреждениях впервые. Помимо этой лаборатории, были созданы лаборатории медицинской кибернетики в различных институтах Академии Наук.

С 60-х по 70-е годы многие ведущие научно-исследовательские институты начали создавать подобные лаборатории. В это время ЭВМ были установлены в таких ведущих медицинских институтах, как Институт нейрохирургии им. А.Л. Поленова ("Минск-1"), Институт экспериментальной медицины ("Минск-1"). Число ЭВМ в стране увеличилось до тысячи благодаря их более компактному и доступному производству.

Сотрудникам медицинских учреждений стало проще получать доступ к данным, что увеличило количество решаемых задач в медицине. В настоящее время активно развиваются области консультативной диагностики и прогнозирования течения заболеваний, а также работы со статистической обработкой данных.

Были сделаны первые попытки создания и обработки формализованных карт истории болезни на ЭВМ в Институте кибернетики АН УССР, в том числе Н.М. Амосовым, М.Л. Быховским, Е.В. Гублером и другими. Мониторные системы также были созданы в авиационной и космической медицине.

Первые шаги в телемедицине, включая космическую и традиционную, были сделаны.

Опыты по дистанционной диагностике с помощью ЭВМ проводились в Институте хирургии имени А.В.

В научной области проводятся первые исследования, связанные с прямым вводом физиологической информации в электронно-вычислительные машины (ЭВМ). В 1962 году мозговая деятельность была изучена в эксперименте на управляющей ЭВМ "Днепр-1" в Институте нейрофизиологии и высшей нервной деятельности имени М.Н. Ливанова [12]. В научных кругах проводятся работы по автоматизированному анализу ЭЭГ, ЭКГ и других физиологических показателей [13].

Появились первые монографии, посвященные применению вычислительной техники в медицине [14–17]. Начался активный процесс внедрения вычислительной техники в исследования, связанные с медициной.

В конце 60-х годов был учрежден Главный вычислительный центр при Институте социальной гигиены и организации здравоохранения имени Семашко Министерства здравоохранения СССР. Одной из функций центра было разработание автоматизированной системы планирования и управления здравоохранением, известной как АСПУ "Здравоохранение". В период с 70-х по 80-е годы ЭВМ стали доступны не только для научно-исследовательских институтов, но и для многих больниц крупного масштаба. ЭВМ третьего поколения, включая ЕС и СМ, получили широкое распространение. Для установки ЭВМ серии СМ было достаточно одной комнаты и пяти человек для обслуживания.

Практически все научно-исследовательские институты и крупные лечебно-профилактические учреждения СССР начали использовать новое оборудование. Это привело к появлению первых автоматизированных систем, которые позволяли проводить профилактические осмотры населения, вести медицинские регистры по разным заболеваниям, связывать медицинскую аппаратуру с компьютерами и создавать мониторные системы для функциональных исследований.

В 1973 году была разработана автоматизированная система обеспечения решений врача — АСОРВ — в Институте имени А.Н. Бакулева. В этом же году в Всероссийском научном центре хирургии начали использовать мониторно-компьютерную систему "Симфония", которая позволяла следить за состоянием больных во время операций.

Развитие консультативных систем привело к созданию консультативных центров. Один из первых информационных проектов для реаниматационно-консультативного центра была проектная группа под руководством Е.В. Гублера, создавшая систему «Педиатрия» в 1978 году для РКЦ Ленинграда.

Были разработаны новые скрининговые системы. В 1983 году ГУЗ Ленинграда заказал систему профилактических осмотров детей.

Во второй половине 80-х годов появились персональные компьютеры, и компьютеризация медицины приняла лавинообразный характер. Большое количество разнообразных систем для функциональных исследований и информационных систем стали разрабатываться и внедряться в практическое здравоохранение.

Первые компьютерные сети в медицине были созданы, а также проведены первые Всесоюзные конференции по применению ЭВМ в Ленинграде и Москве в 1982 году. После начала 90-х годов произошла стандартизация средств вычислительной техники в здравоохранении, где персональный компьютер совместимый с IBM PC стал основным типом ЭВМ, а операционной системой — Windows. Внедрение соответствующих информационных систем началось с появлением медицинского страхования. Например, все ЛПУ Новосибирской области, работающие по системе ОМС, используют системы Амбул и Медис для сдачи отчетов и платежных документов в страховые организации области. Также, статистические отделы ЛПУ стали применять специально разработанные для них программы для составления квартальной и готовой отчетности по заболеваниям.

Событием, от которого началось развитие страховой медицины в России, является подписание федерального закона №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», который был принят в июне 1991 года.

Позже этот закон был заменен другим законом N 326-ФЗ, принятым Госдумой в 2010 году, который регулирует обязательное медицинское страхование в Российской Федерации и устанавливает порядок страхования, права и обязанности страховщиков, страхователей, РФ и ее субъектов, а также функционирование федерального и региональных фондов.

В 2000-х годах персональные компьютеры начали активно внедряться в лечебные отделения стационаров клиник. Зачастую такая инициатива происходила от врачей-ординаторов, которые увидели преимущества электронной истории болезни перед ручной записью. Однако врачи столкнулись с отсутствием навыков работы с компьютерами в этот период.

Запустилась массовая обучение медицинских работников основам компьютерной грамотности. В медицинские вузы были включены соответствующие предметы в учебные программы для студентов. Стоит отметить, что в это время существовала нехватка коммуникационных устройств, что мешало эффективному обмену данными и обеспечению информацией всех специалистов в лечебных учреждениях (зачастую информация передавалась с компьютера на компьютер с помощью дискеты, а между учреждениями — по электронной почте). Поэтому этот период можно описать как период "лоскутной" компьютеризации.

Во втором десятилетии XXI века медицинские учреждения начали оснащать свои отделения компьютерами и средствами связи, создавая здесь единую информационную среду на основе локальной вычислительной сети и выделенного сервера. В этот период население начало активно осваивать возможности глобальной компьютерной сети – Интернета, в том числе для задач, связанных с медициной, например, для онлайн записи к врачу и заказа лекарств.

Стоит отметить, что Российское Правительство проявляет заинтересованность в постепенном и полном переводе ведения медицинских документов и регистров на электронный формат. В рамках программы «Цифровая экономика РФ» принимаются меры по переходу на использование электронных медицинских записей и созданию комплексной системы медицинской информации — ЕГИСЗ. Основной целью таких шагов является повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи для каждого пациента. ПОДРОБНЕЕ…

В настоящее время компьютеры уже давно занимают важное место в оснащении всех медицинских учреждений. Каждый день растут требования к аппарату и программным средствам, а потребление компьютеров и уровень информатической грамотности медицинского персонала неуклонно растут. Таким образом, современная медицинская информатика стала неотъемлемым инструментом здравоохранения, который включает использование новых технологий, таких как искусственный интеллект, телемедицина и биомедицинское моделирование.

Медицинская информатика в историческом аспекте

Всегда человечество стремилось к познанию мира вокруг себя и овладению информацией. Как и вещество, информация является главным компонентом мира, который нас окружает. Мы изучаем не только наружную природу, но и свои тела с их мускулами, нервами, кровью и кожей.

Энергия – движущая сила нашего мира: ее источники – химические реакции, солнечные лучи, электричество.

Описывая данные, информация обогащает наши знания не только новыми, но и ранее неизвестными связями между ними. Она описывает явления, что наблюдаются в этих данных, такие как структура молекул, состояние земных пластов, новости из газет и журналов.

Обмен информацией необходим для жизни, как обмен энергией или веществом. Нормальное мышление возможно только при условии информационного взаимодействия со внешним миром.

Мы все знаем, что информацию можно собирать, хранить, передавать, обрабатывать и использовать.

Наши глаза собирают информацию о дороге, по которой мы идем, используя органы зрения. Затем эта информация передается в нервную ткань глаза, где она сложным образом преобразуется и подается в зрительные отделы головного мозга для дальнейшей обработки. Полученный результат используется немедленно: мышцы нашего тела получают сигналы об информации и, например, мы легко обходим лужи.

Одной из систем сбора и обработки информации в нашем теле является система терморегуляции. На нашей коже расположено около 300 тысяч клеток-датчиков, которые собирают информацию о температуре тела. Эта информация поступает в определенные участки головного мозга — центры теплоотдачи и теплопродукции. В этих центрах информация обрабатывается и используется для управления процессами охлаждения или нагрева тела. Например, если нам необходимо нагреться, кровь интенсивнее прокачивается по сосудам, а для охлаждения усиливается процесс потоотделения.

Применение электротока к центрам теплопродукции может привести к их "дезинформации" и повышению температуры тела до критического уровня, что может быть смертельным.

Информация определяется как процесс передачи от одной системы к другой, когда первая передает что-то, а вторая принимает. Примером такой информации может служить опрос врачом больного.

Человек развивается благодаря взаимодействию двух главных информационных потоков: генетической информации, находящейся в зародышевых клетках, и информации, поступающей из окружающей среды в процессе развития. Если генетическая информация является постоянной, то индивид не может изменить свои основные характеристики, такие как пол и рост.

Технологический прогресс в области информационных технологий отражается в компьютерах и вычислительных сетях, главным проявлением которых является Интернет.

Человечество всегда искало новые способы хранения и передачи информации, и использование вычислительных технологий, особенно сетевых, является наиболее удобным решением этой проблемы.

Появление компьютеров и сетей – это закономерный этап в истории человеческой цивилизации.

В будущем более совершенные информационные технологии, которые мы еще не знаем, должны заменить существующие электронные технологии.

Медицинская сфера не обходится без информационных процессов, которые являются неотъемлемой частью данной отрасли. Эти процессы должны быть упорядочены, чтобы обеспечить четкость и эффективность функционирования всей отрасли и эффективность ее управления. Именно медицинская информатика занимается изучением информационных процессов в медицине.

Медицинская информатика является наукой, которая исследует процессы передачи, получения, обработки, хранения, распространения и представления информации в медицине и здравоохранении, при этом используя информационные технологии.

В настоящее время медицинская информатика признана как самостоятельная область науки, с собственным предметом и объектом изучения, которая занимает место среди других медицинских дисциплин. В то же время методология медицинской информатики основана на методологии общей информатики.

Медицинская информатика, как один из разновидностей информатики, делится на две категории: базовую информатику и медицинскую информатику.

Базовая информатика – это фундаментальная дисциплина, занимающаяся разработкой методик создания компьютерных информационных систем, которые могут использоваться для управления различными объектами. Как прикладная наука, информатика изучает закономерности процессов обработки информации, создает информационные модели для эффективной коммуникации и разрабатывает информационные системы и технологии в разных сферах деятельности.

Медицинская информатика изучает возможности применения информационных технологий в медицине. В ее рамках исследуются как универсальные инструменты информатики для решения медицинских задач, так и специализированные системы и технологии.

При изучении медицинской информатики анализируются информационные процессы, связанные с биологическими и медицинскими проблемами, а Вопросы профилактики заболеваний.

Объектом исследования медицинской информатики являются технологии, используемые в здравоохранении на всех уровнях организации.

Основная цель медицинской информатики заключается в оптимизации информационных процессов в медицине и здравоохранении благодаря использованию компьютерных технологий, что, в свою очередь, ведет к улучшению качества охраны здоровья населения.

Задачи медицинской информатики включают:

· Изучение информационных процессов в медицине;

· Разработка новых информационных технологий для медицины;

· Решение научных задач по созданию и внедрению компьютерной техники в медицине.

Медицинская информатика — это применяемая медицинская наука, которая возникает в результате слияния медицины и компьютерных технологий: медицина представляет сложные задачи и методы, а информатика обеспечивает инструменты и методы в рамках единого методического подхода на основе задач, инструментов, методов и приемов.

Учитывая, что медицинская информатика является одним из специализированных разделов информатики, она состоит из двух основных разделов: основной информатики и медицинской информатики в собственном значении.

· Общая информатика охватывает аппаратное и программное обеспечение компьютеров, принципы создания компьютерных систем и общие для всех приложений информатики концепции.

· Медицинская информатика, в свою очередь, занимается медицинскими приложениями информационных технологий. Это может быть как использование стандартных, универсальных средств информатики для решения медицинских задач, так и специально разработанные медицинские информационные технологии и системы.

Дата добавления: 2020-12-11; просмотров: 580;

Информация

Медицинская информация представляет собой множество данных о пациентах и их заболеваниях, которые формируются при использовании соответствующих методов для устранения неопределенности и неполноты предварительной информации.

Номер 19 слайда

Категории информации в медицине

В медицинских записях представлены различные категории информации, включая результаты различных методов исследования, здоровье и деятельность здравоохранения населения (вся печатная и рукописная документация), а также алфавитно-цифровые данные.

Номер 20 слайд 2. Один из видов визуальной диагностики — статистическая, она включает использование изображений, вроде рентгенограмм и других подобных. В свою очередь динамическая визуальная диагностика работает с динамическими изображениями, такими как мимика пациента, реакция зрачка на свет и др.

В разделе 21, слайд 3, описываются звуковые характеристики пациента, такие как речь, перкуторные звуки, звуки, которые выделяются при аускультации и другие подобные признаки.

22 слайд 4. Комбинированные группы — это любые сочетания указанных типов. Врач практически всегда сталкивается с комбинированными видами информации о пациенте.

Слайд 23

Развитие и применение искусственного интеллекта в медицине

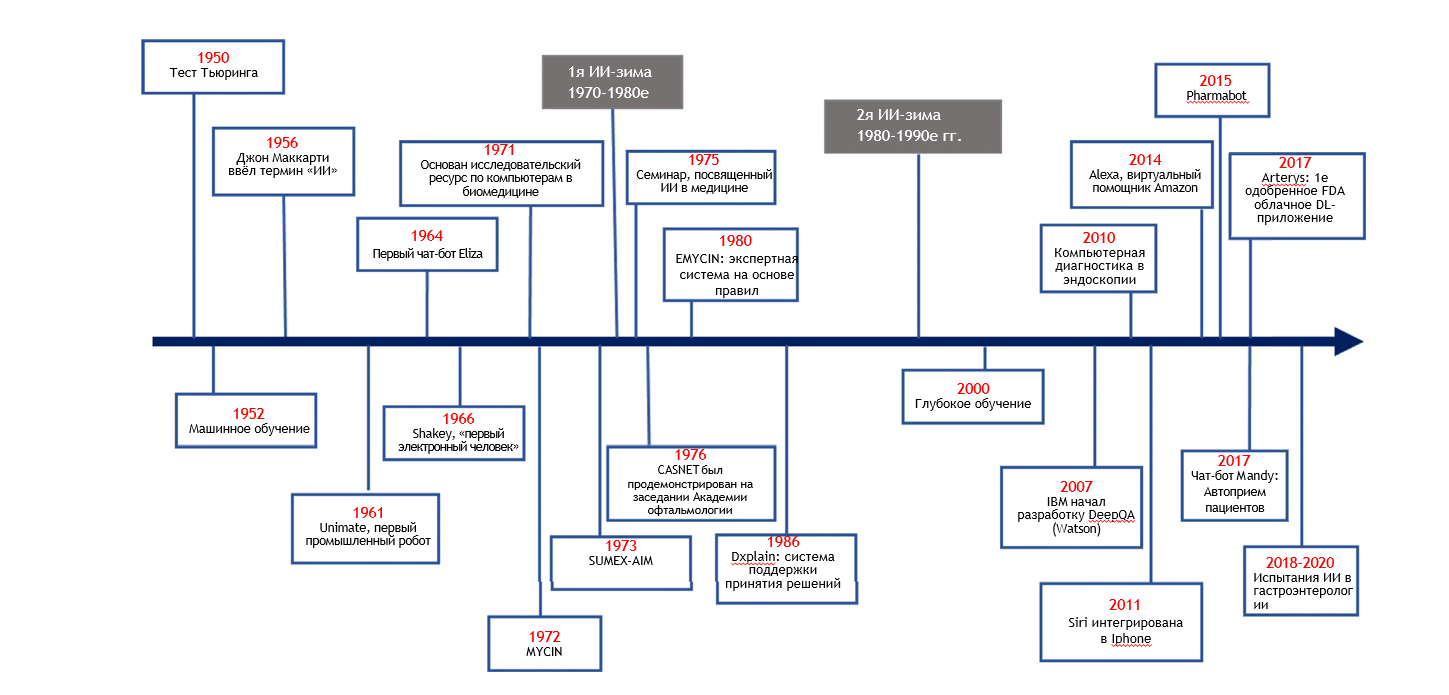

В 1950 году Алан Тьюринг предложил использовать компьютеры для имитации разумного поведения и анализа, описав эту концепцию в книге "Компьютеры и интеллект". Там он также определил "тест Тьюринга", который ставил задачу проверить, способен ли компьютер проявлять человеческий уровень интеллекта. Через шесть лет Джон Маккарти предложил термин "искусственный интеллект" (ИИ), который описывал науку и технику создания машин с интеллектуальными способностями.

Начавшись с простых правил "если-то", ИИ в течение многих десятилетий развивался, применяя все более сложные алгоритмы, схожие с теми, которые использует человеческий мозг. Множество технологий ИИ, включая машинное обучение (ML), глубокое обучение (DL) и компьютерное зрение, подобны различным медицинским специализациям (таблица 1).

Машинное обучение отличается от обычной программы тем, что оно использует конкретные признаки для выявления шаблонов и анализа ситуации. Такие данные позволяют машине "обучаться" на определенном материале и применять полученную информацию в будущем анализе. Поэтому этот инструмент может быть использован для персонализации лечения пациентов в клинических условиях.

Такое обучение развилось до глубокого обучения, которое включает алгоритмы для создания искусственных нейронных сетей. Эти сети могут обучаться самостоятельно, как человеческий мозг. Например, компьютерное зрение может считывать информацию из серии изображений или видео.

В данном обзоре будет рассмотрена история возникновения и развития искусственного интеллекта в медицине за последние 50 лет, а также его важная роль в области гастроэнтерологии и эндоскопии (см. Рисунок 1).

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в медицине активно развиваются и совершенствуются на протяжении последних пятидесятилетий. С появлением машинного обучения и глубокого обучения возможности ИИ в медицине значительно увеличились. В настоящее время расширяются перспективы, связанные с персонализированной медициной, основанной не только на алгоритмах, но и на прогностических моделях, которые могут использоваться для диагностики заболеваний, прогнозирования терапевтического ответа и профилактической медицины.

Применение ИИ может повысить точность диагностики, эффективность рабочего процесса, клинические операции и мониторинг лечения. Оно также способно обеспечить более точные процедуры и лучшие результаты лечения пациентов.

Рост и развитие платформы ИИ в медицине можно разделить на несколько периодов времени, в каждом из которых произошли фундаментальные изменения. Эти изменения представлены в таблице 1 "Технологии искусственного интеллекта".

| Машинное обучение (ML) это процесс определения и анализа шаблонов, при котором модели улучшаются, обучаясь на предоставленных наборах данных |

| Глубокое обучение (DL) — это составные многослойные нейронные сети, которые позволяют машинам самостоятельно учиться и принимать решения |

| Обработка естественного языка (NLP) это процесс, при котором компьютеры анализируют и понимают человеческую речь, и принимают решения на основе извлеченных данных |

| Компьютерное зрение (CV) это процесс извлечения информации и понимания компьютером из серий изображений или видео |

С начала 50-х по 70-е годы

Искусственный интеллект первоначально сфокусировался на разработке машин, способных делать выводы и принимать решения, ранее доступные только человеку. В 1961 году на сборочной линии General Motors появился первый промышленный робот-манипулятор — Unimate, который автоматизировал литье под давлением. Unimate выполнял пошаговые команды. В 1964 году Джозеф Вейценбаум создал Eliza, который использовал обработку естественного языка для имитации человеческого разговора с помощью сопоставления шаблонов. Это стало отправной точкой для развития чат-ботов в будущем.

В 1966-ом году появился Shakey — первый мобильный робот с возможностью интерпретации инструкций. Этот «электронный человек» был создан в Стэнфордском научно-исследовательском институте и умел выполнять сложные инструкции, в отличие от простых одношаговых команд. Это значимая веха в развитии робототехники и искусственного интеллекта.

Хотя были произведены инновации, медицина не торопилась использовать их на практике. Но тот ранний период имел значение для цифровизации данных, которые стали основой будущего развития и применения искусственного интеллекта в медицине. Создание Системы анализа и поиска медицинской литературы и веб-поисковика PubMed Национальной медицинской библиотекой в 1960-х стало важным цифровым ресурсом для дальнейшего развития биомедицины. Также были разработаны базы данных клинической информатики и системы медицинской документации, которые заложили основу для будущего применения искусственного интеллекта в медицине.

С 1970-х по 2000-е годы

Большую часть этого периода называют «зимой ИИ», так как финансирование и интерес к разработкам сокращались, что приводило к меньшему количеству значимых событий в этой области.

Два основных кризиса в истории развития искусственного интеллекта признаны экспертами: первый выпал на конец 1970-х годов и произошел из-за ограниченных возможностей ИИ, а второй — в период с конца 1980-х до начала 1990-х годов, когда огромные затраты на создание и поддержание экспертных баз данных цифровой информации вызвали его. Несмотря на недостаток интереса к тому времени, главные исследователи ИИ продолжали тесно взаимодействовать.

В 1971 году Солом Амарел создал исследовательские ресурсы по компьютерам в биомедицине в Университете Рутгерса, что стало толчком к разработке медицинских систем на основе искусственного интеллекта. Через два года в Стэнфордском университете была создана компьютерная система «Медицинские эксперименты и искусственный интеллект в медицине», которая позволила совершенствовать сетевые возможности для клинических и биомедицинских исследователей из нескольких институтов. В 1975 году университет Рутгерс провел семинар по искусственному интеллекту в медицине, который стал первым партнерством между пионерами искусственного интеллекта и медицины.

Одним из первых примеров применения искусственного интеллекта в медицине была разработка программы консультаций по глаукоме на основе модели CASNET. Эта модель представляет из себя причинно-ассоциативную сеть, состоящую из трех компонентов: построение модели, консультация и база данных, разработанная и поддерживаемая работниками. С помощью этой модели можно было использовать информацию о конкретном заболевании для индивидуального подбора методов лечения для пациентов. Она была разработана в Рутгерском университете и официально продемонстрирована на собрании Академии офтальмологии в Лас-Вегасе, штат Невада в 1976 году.